LA INEFICACIA COMO VÍA HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Reseña del libro: La incoherencia. Filosofía política de la robustez

Oliver Hamant es un biólogo que ha estudiado los elementos que hacen que determinados seres vivos tengan éxito en su adaptación a las fluctuaciones del medio en el que viven. En su libro “La troiseme voie du vivant (La tercera vía de los seres vivos)” explica que factores como la lentitud, la aleatoriedad, la redundancia o la inconclusión, que habitualmente juzgamos como poco apropiados para alcanzar un objetivo, se convierten en virtudes cuando nos encontramos en un medio cambiante. Este tipo de estrategias benefician a los organismos que las practican cuando se producen fluctuaciones en las condiciones del entorno, proporcionándoles una robustez que les permite perdurar en el tiempo. En este texto se presentarán las ideas desarrolladas en el libro y, en cursiva, aparecerán comentarios y opiniones sobre el mismo.

En este libro “De l’incoherence. Philosophie politique de la robustesse (La incoherencia. Filosofía política de la robustez)” extrapola este principio de robustez a las sociedades humanas, para analizar qué estrategias podemos adoptar para adaptarnos a las situaciones cambiantes que se nos presentan debido a la crisis climática; el declive de la disponibilidad de recursos energéticos y materiales; la reducción de la biodiversidad; el empobrecimiento de los suelos; la contaminación de las aguas de mares y ríos; etc.

Para este análisis trata de aislar uno de estos principio de ineficacia: La incoherencia; con el objetivo de crear, a partir de él, una estrategia política.

Como método de estudio propone el enfoque sistémico, que consiste en poner el foco, no tanto en los elementos de un sistema, sino en las interacciones que se dan entre esos elementos.

Otro concepto que maneja es el de arquetipo, que serían aquellos conjuntos de elementos en los que la disposición de las interacciones está estereotipada y se encuentra en todos los sistemas, sean del tipo que sean. Más adelante pone ejemplos de estos arquetipos, que son un número reducido, del orden de la decena, y que se pueden buscar en los diferentes sistemas para facilitar su análisis.

Propone la incoherencia como un remedio a los bucles de amplificación tóxicos, que se presentan continuamente en nuestras sociedades; ya que la búsqueda de decisiones coherentes, impide poner en cuestión los arquetipos, que se manifiestan de forma automática.

Por ejemplo, la coherencia con la idea del crecimiento económico y con el modelo productivista, nos lleva a intentar sustituir los coches térmicos por los eléctricos, en lugar de cuestionar el modelo del uso masivo del vehículo individual.

En biología se llaman bucles incoherentes al conjunto de interacciones que contienen una contradicción interna. Por ejemplo, las plantas crecen haciendo más rígidas las paredes de sus células, pero a su vez, esa rigidez es un freno al crecimiento de la planta (como si en un coche se pisaran al a vez el freno y el acelerador). Lo que se consigue con esta manera incoherente de actuar es un comportamiento oscilante, que da lugar a una estabilidad dinámica, que permite resistir a las fluctuaciones exteriores inesperadas.

A nivel social, el pluralismo, la participación ciudadana, o los procesos asamblearios, suponen frenos que ralentizan la toma de decisiones, pero a cambio, facilitan la cohesión de los grupos. Nuestras sociedades se polarizan, paradójicamente, porque se han vuelto demasiado coherentes.

CRÍTICA A LA COHERENCIA

A continuación analiza qué elementos negativos pueden ir asociados a la coherencia. En primer lugar, una teoría coherente puede pecar de autosuficiencia, ya que al intentar descartar previamente todas las contradicciones, las ideas que se generan en esa teoría se confirman mutuamente.

La coherencia crea un bucle de retroacción positiva que genera adhesión. Sin embargo, tiene un límite implícito: puede alimentar una forma de obstinación que no está justificada, pues las cosas no son blancas o negras. Por ejemplo, se plantea una correlación entre crecimiento del PIB y el bienestar de las personas, y aún cuando aparecen pruebas y resistencias contra ese dogma, los gobiernos occidentales continúan por esa vía, de manera ciertamente obstinada.

Hace una crítica a la ciencia y su tendencia a la autojustificación, en base a su supuesta objetividad, cuando en realidad la decisión sobre qué vías de investigación abrir es muy subjetiva. En ese sentido, cita a Bruno Latour que dice “la ciencia es la política perseguida por otros medios”. Pone como ejemplo la investigación de los fondos marinos con las escusa de la búsqueda de conocimientos, que enmascara los intereses económicos de la extracción minera en aguas profundas. Sería más correcto que la ciencia, en lugar de preguntarse qué es verdadero o falso, se preguntara cuánto hay de verdadero y cuánto de falso.

Si la búsqueda de coherencia fuera tan solo un asunto científico, el tiempo se encargaría de desmentir las hipótesis erróneas, sin embargo, ese interés por la coherencia se extiende a toda la sociedad y se convierte en un imperativo permanente. La voluntad de coherencia se manifiesta por ejemplo en el sesgo de confirmación (validar las opiniones buscando en instancias que las confirman y rechazando las que las refutan) o en el sesgo de status quo (permanecer en la visión conservadora por defecto). La consecuencia negativa de esto es la adhesión a dogmas coherentes que, generando cohesión de grupo, pueden producir una deriva sectaria.

Plantea que el neoliberalismo podría considerarse una secta, pues se basa en dogmas que no se cuestionan, contando con un sistema de adoctrinamiento bien establecido para la formación de las élites, a través de escuelas muy competitivas, en las que se hace un trabajo de insensibilización progresiva, donde se inculca la sumisión a las normas de la escuela, creando personas manejables conforme a los valores de las empresas para las cuales son formadas. Siendo el objetivo de este proceso hacer de la élite un grupo sectario coherente. Esta coherencia es tanto una fuerza de cohesión (del grupo) como una fuerza de exclusión (del resto).

Habla de coherencia con los valores dominantes: crecimiento económico, competitividad, etc. Sin embargo, en nuestra opinión, resultan problemáticos, no por presentarse en una estructura de pensamiento coherente, sino por basarse en premisas falsas. Por ejemplo, la economía convencional considera que el ser humano crea riqueza a partir de su ingenio, cuando lo único que hacemos es transformar recursos de la naturaleza en bienes y servicios. Esa creencia es coherente con la idea de crecimiento infinito, que es incorrecta, no por la coherencia del razonamiento, sino porque se basa en una premisa falsa. Si la riqueza proviniera del ingenio, como éste no tiene límites, el crecimiento podría ser infinito, pero como proviene de los recursos naturales, que son limitados, no se puede crecer indefinidamente. Así que no hay que rechazar la coherencia de los razonamientos, sino cuestionar la veracidad de las premisas.

Otro problema relacionado con la economía liberal es que no contrasta los resultados con la realidad. Por ejemplo, la teoría del goteo o del derrame afirma que hay que facilitar el enriquecimiento de las personas ricas, porque estas crean empleo, invierten en empresas que crean riqueza, etc. y, como consecuencia, su modo de vida mejora las condiciones económicas de toda la población, como un pirámide de copas en la que el desborde de la que está en la cúspide cede su sobrante a las de abajo. Sin embargo, cuando se analiza lo que sucede en las economías más liberales, se observa que la brecha entre personas ricas y pobres no cesa de aumentar. En el dibujo de abajo se muestra el símil del derrame como lo plantea la teoría y a la derecha lo que sucede en la práctica.

Figura 1. Efecto derrame o goteo.

El problema de la obstinación, por tanto, se debe a no querer ver lo que sucede en la realidad. Si se buscara la coherencia, se contrastaría la teoría con la realidad y se modificaría hasta hacerla coherente con los hechos.

La traslación del concepto de incoherencia en biología no nos parece extrapolable a lo social, y los ejemplos que pone de nocividad, no son debidos a la coherencia de las teorías económicas dominantes, sino más bien a lo contrario.

EL RIESGO COHERENTE EN LA ERA DE LA INFORMÁTICA

Afirma que la invención del ordenador para resolver problemas complejos es sobre todo un camino hacia la polarización.

Si la coherencia puede tomar derivas sectarias, se supone que las redes sociales, al ampliar el espectro de la información, frenarían esta tendencia; sin embargo, sucede lo contrario, pues aparecen miles de artículos sobre asuntos superficiales, mientras pasan desapercibidas informaciones importantes. Se prima la inmediatez y el sensacionalismo frente al análisis pausado de los hechos relevantes, por ejemplo, las informaciones relacionadas con la degradación medioambiental.

Si las comunidades se crean en base a un conjunto de creencias compartidas, las redes generan estos grupos coherentes excluyentes compuestos de negacionistas de toda índole. Sin embargo, de nuevo, en nuestra opinión, el problema no es la coherencia, sino la identificación con un grupo basado en la exclusión del resto, en la actitud que Gaël Giraud denomina tribal (ver entrada de marzo de 2023).

EL ENFOQUE SISTÉMICO

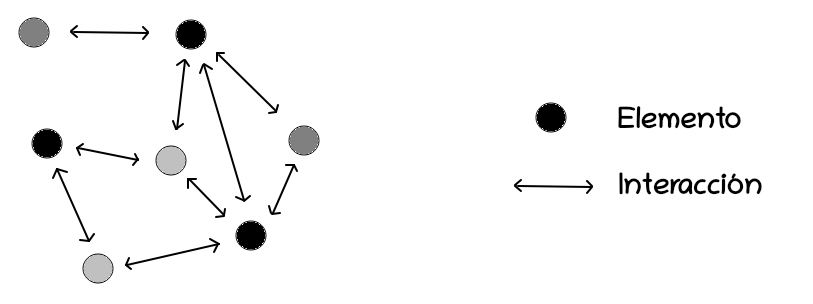

Propone como herramienta de análisis el enfoque sistémico. Para conocerlo hay que definir primero qué es un sistema, que sería un conjunto de elementos que interaccionan de acuerdo a leyes simples. Gráficamente se representaría según la figura 2.

Figura 2. Definición de un sistema

La característica diferencial de este enfoque es que da más peso a las interacciones que a los propios elementos del sistema. Según escribe Donella Meadows en su libro “Pensar en sistemas”, se focaliza demasiado en los elementos: “Los árboles ocultan el bosque”.

Es importante centrarse en las interacciones porque éstas no son neutras, tienen consecuencias, generan las llamadas propiedades emergentes; y el conjunto de éstas, acaba configurando las características del sistema, de abajo hacia arriba, creando una forma autoorganizada sin que medie una dirección o plan preestablecido.

Esta cuestión de la autoorganización es crucial, pues choca con la idea general que se tiene de un sistema como algo que responde a una programación previa. De este modo, cuando se ve el sistema como producto final, se pone el acento en quien administra el sistema, cuando en muchos casos las características de éste son fruto de las propiedades emergentes que surgen de las interacciones.

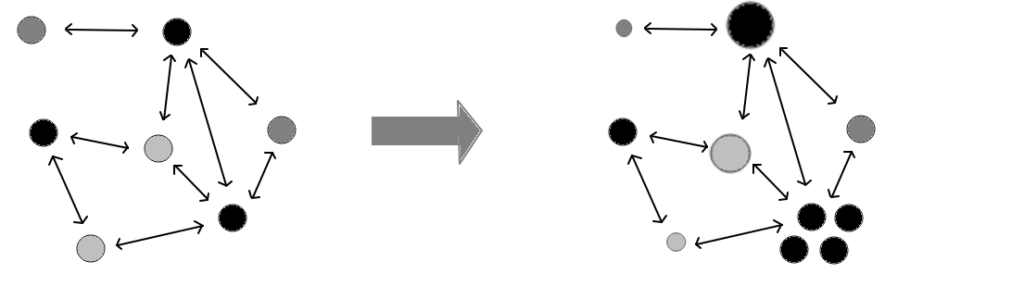

Al buscar soluciones en un sistema que no funciones bien, se suele caer en la aproximación reduccionista que consiste en cambiar los elementos del mismo, sin modificar las interacciones (figura 3); cuando se podrían conseguir mejores efectos introduciendo cambios en las interacciones (figura 4).

Figura 3. Modificación pseudosistémica (se cambian los elementos manteniendo las interacciones)

Figura 4. Modificación sistémica (se cambian las interacciones manteniendo los elementos)

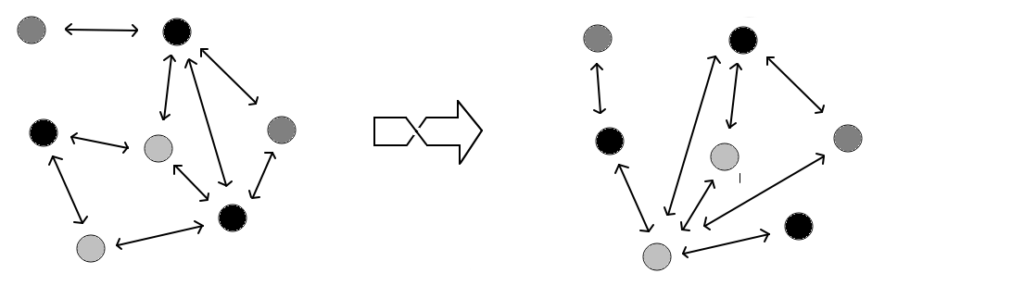

Un ejemplo que refleja esta diferencia de enfoques vuelve a ser el del coche eléctrico, que se propone como solución al impacto ambiental de la movilidad, modificando el elemento vehículo, de combustión a eléctrico, cuando un verdadero cambio sistémico sería, por ejemplo, modificar nuestra relación con el vehículo: pasar de vehículo individual a vehículo compartido.

Figura 5. El coche eléctrico como cambio pseudosistémico frente al coche compartido como cambio sistémico.

La fuerza de la aproximación sistémica se resume en cuatro puntos:

- Resuelve verdaderamente los problemas, pues los deconstruye completamente, desde la raíz.

- En general, es menos costosa, pues el objeto a modificar es una relación inmaterial, y no un elemento material.

- Puede resolver problemas que no habíamos pensado, pues al cambiar las interacciones, genera propiedades emergentes que pueden ser benéficas en aspectos no previstos.

- Puede alimentar la robustez del sistema, actuando sobre la densidad y la diversidad de las interacciones.

En el ejemplo del coche compartido: reduce realmente la polución; el coste del transporte disminuye; además de disminuir la polución, reduce los atascos, genera un vector de convivialidad, crea nuevas oportunidades económicas,…; y en caso de avería, la red de coches compartidos asegura la continuidad del servicio.

LOS ARQUETIPOS

Un arquetipo es una secuencia de interacciones que se repite en un sistema. El conjunto de arquetipos forma el esqueleto del sistema. Ese esqueleto es lo que hay que modificar para cambiar el sistema.

La lista de arquetipos es corta, entre 8 y 12 según las autoras, entre éstos tenemos: la adicción; la escalada; el éxito exponencial; los objetivos a la deriva; la tragedia de los bienes comunes; los remedios que fracasan; los límites del crecimiento; y el crecimiento y la subinversión.

La adicción se produce cuando se atacan los síntomas sin ir a las causas. Sería por ejemplo, ante el cansancio, tomar café en lugar de descansar. El ejemplo típico de la escalada es la carrera armamentística. El éxito exponencial se refiere a que cuando se elige una opción entre varias, se ponen recursos en aquello que funciona mejor, pero ese apoyo hace que esa opción cada vez gane más ventaja sobre las demás, que finalmente quedan relegadas, desperdiciándose una potencialidad que podría tener sus ventajas en algunas ocasiones. Los objetivos a la deriva se refiere que cuando no se alcanza un objetivo, en lugar de poner medidas correctoras se rebaja el objetivo para que se adapte a la realidad. Sobre la tragedia de los bienes comunes ya se ha hablado en otras entradas (abril de 2023) y se ha explicado cómo muchas Comunidades no caen en ella si se basan en ciertos principios. Los remedios que fracasan suelen ser aquellos que ofrecen una solución a corto plazo pero tienen efectos indeseados en el largo plazo. Los límites del crecimiento son debidos a algún factor limitante que hace que el crecimiento no pueda darse indefinidamente, es el caso de la imposibilidad de seguir creciendo económicamente cuando una serie de recursos entran en declive. El crecimiento y la subinversión se refiere a la situación que se da en épocas de crecimiento, cuando se reduce la inversión, sin pensar que el crecimiento actual se debe a las inversiones pasadas y que el crecimiento futuro dependerá de las inversiones en el presente.

La cuestión de los arquetipos es muy interesante, pues a menudo se buscan culpables cuando una situación va mal. En muchos casos se crean chivos expiatorios para esquivar el análisis profundo y la autocrítica, cuando en realidad, son las propias dinámicas, las inercias adquiridas, las que generan situaciones indeseables. Así que este enfoque, que pasa por buscar los arquetipos (secuencias de interacciones que se repiten) y las propiedades emergentes (características inherentes al propio funcionamiento, sin que nadie las haya decidido) puede ser muy útil a la hora de poner en práctica acciones colectivas.

LA INCOHERENCIA COMO PALANCA DE TRANSFORMACIÓN

En el último capítulo, propone una serie de acciones concretas relacionadas con este tipo de funcionamiento incoherente.

- Evitar la transformación por defecto.

Cuando se producen turbulencias socio-económicas, geopolíticas y ecológicas, si estas son profundas, será imposible volver a la situación anterior, es decir, que aunque no hagamos nada, la transformación es inevitable. Por lo tanto, el planteamiento no es evitar la transformación sino elegir qué cambio queremos.

En la situación actual, la transformación por defecto es el “laissez faire” liberal, que consiste en la aceleración de las dinámicas que nos llevan contra un muro. Esta transformación solo se parará a través de una ruptura brutal y trágica. Para llevar a cabo una transformación el sistema demanda una bifurcación.

Necesitamos forzar mutaciones para descarrilar de la trayectoria fatal del engranaje coherente, cambiando las relaciones y construyendo otra trayectoria viable.

La inacción no es inactiva pues, buscando mantener la estabilidad a corto plazo, genera una inestabilidad a largo plazo, mucho más difícil de gestionar. Los cambios de trayectoria radicales, aunque nos supongan un esfuerzo ahora, evitarán situaciones mucho más complicadas en el futuro.

*Pararse para resistir.

Para transformar realmente, es decir, para mutar, es necesario pararse. Es una de las características de la incoherencia: un freno interno.

Por definición, la parada reabre todas las posibilidades. Podemos pensar en reconectarnos a nuestro colectivo, a nuestro territorio, a nuestro ecosistema local. Iniciar un juego de interacciones donde la reflexión y la creatividad puedan crear lazos duraderos. Crear las condiciones de una crisis fértil. Parar para salirse del carril.

*Abrirse para protegerse.

Cuando las crisis se multiplican, la prioridad por la seguridad llevaría al repliegue sobre una misma. Esta sería una respuesta simple a una necesidad primaria. Sin embargo, una seguridad que asume la incoherencia nos llevaría a la robustez.

La respuesta survivalista nos lleva a una deriva sectaria, a una violencia sobre el resto. Por el contrario, la robustez implica abrirse a crear lazos de vecindad.

En el engranaje coherente la seguridad llama a más seguridad, hasta llegar a un régimen autoritario que transmite una ilusión de seguridad cuando en realidad se construye contra la sociedad. La incoherencia nos llama a reapropiarnos de la seguridad como una respuesta sistémica a las fluctuaciones, nos invita a perder el control animándonos a la variabilidad, la experimentación y la diversidad.

*Prohibir para reunir

Además de pararse y abrirse a buscar alianzas, para que haya una transformación, es necesario que surja una movilización.

Entre las estrategias incoherentes está la prohibición. Cuando el agrónomo y nutricionista Antoine Parmentier, propuso la patata como alternativa alimentaria en Francia, la gente era reacia a su consumo, la consideraban alimento para animales. La descripción de sus cualidades alimentarias no eran convincentes, así que a Parmentier se le ocurrió poner soldados a vigilar las plantaciones durante el día; eso convenció a las gentes del lugar del gran valor de las patatas, por lo que empezaron a robarlas durante la noche.

En época más reciente, en el momento en el que Donald Trump sacó a EEUU del acuerdo de París sobre el clima, se produjo un repunte del apoyo a la causa climática. Así que, como reflejan estos ejemplos, a veces ciertas prohibiciones movilizan. Sin embargo, este método conlleva sus riesgos, así que interesa buscar otras formas incoherentes que animen a la movilización.

*Dividir para converger

Cuando hay que tomar decisiones en colectivos grandes, a veces se hacen divisiones en pequeños grupos donde se facilita la participación de todas las personas, para luego poner en común lo hablado en cada grupo. Esta dinámica es un caso típico de incoherencia, que consiste en dividir para converger.

*Debatir para madurar

A veces se tienden a limitar los debates en aras de la eficiencia. La incoherencia invita en cambio a los largos procesos de debate. Debatir, hasta el conflicto si es necesario, para que el proceso de decisión no se reduzca a un voto, sino que alcance un valor iniciático. Solo con la transformación del pensamiento a través del intercambio de ideas se construye un lenguaje común y una comprensión mutua.

Se trata de poner en valor el camino que lleva a la decisión común. En ningún caso, la unión debe ser condición previa a la decisión, es más bien el proceso errático de decisión el que hace emerger la unión.

Imponer la unidad es elegir la coherencia y la facilidad. Una vía frágil. La elección del debate, de la cooconstrucción es una vía más difícil, más aleatoria, pero más robusta en el tiempo. Es la forma adaptada a construir estabilidad duradera en un mundo fluctuante.

La estabilidad es un proceso dinámico que se alimenta de contradicciones. El conflicto es un escudo contra el conflicto, una incoherencia sistémica que educa y transforma.

*Crecer sin agrandarse

Prohibir para reunir, dividir para converger y debatir para madurar son estrategias incoherentes de movilización, precondiciones necesarias para la transformación. Un vez puesta en marcha la movilización, a veces hay que cambiar de escala para que el grupo se transforme.

En el mundo de la empresa se considera que solo el crecimiento permite la consolidación. Sin embargo, en la naturaleza se encuentran ejemplos de estrategias decrecentistas: algunos árboles, después de un proceso de sequía, pierden precozmente sus hojas para adaptarse a la situación; incluso algunos animales son capaces de reducir su tamaño cuando el medio se empobrece en recursos.

Volviendo al ámbito empresarial, un decrecimiento sin considerar los efectos sistémicos, supone el riesgo de ser absorbida por una más grande. Sin embargo, una estrategia decrecentista para protegerse es la dispersión, adoptada por algunas empresas que se organizan en pequeñas unidades modulares, que pueden probar diferentes iniciativas sin poner en riesgo la estructura global. Esta autonomía de las unidades, coordinadas en una red de apoyo mutuo, hace al conjunto más robusto.

En el mundo de la ecología política, durante mucho tiempo no se han cuestionado las posiciones del poder. La designación de parques naturales acepta la separación entre naturaleza y sociedad, al servicio del ocio de las personas más favorecidas. Es una estrategia de conservación coherente con el capitalismo y su funcionamiento dualista en el plano social (división de clases) y ecológico (la separación naturaleza-cultura).

Una aproximación incoherente con el capitalismo se basa en la dispersión. Consiste en permitir a los territorios y a sus habitantes hacer de su relación con la naturaleza un común. Es el caso de los TICCA (territorios de patrimonio autóctono y comunitario), espacios donde comunidades indígenas y locales ejercen control y gestión sobre sus territorios, contribuyendo activamente a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Estas comunidades desarrollan modos de gobernanza, no delegados a entidades exteriores, sin disociar la naturaleza de los valores culturales y del bienestar de las comunidades.

Como escriben el sociólogo Bram Büscher y el antropólogo Robert Fletcher, se trata de pensar una conservación convivial, local, postcapitalista y, por tanto, potente. Una conservación que, en cierto modo, deviene conversación.

En un mundo cada vez más turbulento, los compromisos vinculados al territorio tienen más opciones de respetar a las personas y a los ecosistemas. Una movilización local moviliza más, pues sus efectos son tangibles, y es más difícil que perjudique a la población local y su futuro. La dispersión tiene por tanto un fuerte valor integrativo y educativo. Crecer sin agrandarse.

Sobre las ventajas de la gestión llevada a cabo por la población local, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de autogestión, hemos hecho hincapié en varias entradas del blog.

*Transformar el centro desde los márgenes

La desconcentración tiene otra propiedad: los pequeños colectivos pueden cambiar de rumbo más rápidamente. Si los cambios son simultáneos, porque las circunstancias exteriores sean suficientemente importantes, todo el sistema se bifurca.

Una fuerza de transformación no es la lucha contra el corazón del sistema, es la multiplicación de los márgenes. Esta estrategia es incoherente, pues contradice la idea de un necesario efecto de masas.

La fragmentación en pequeñas entidades modifica y multiplica los vínculos locales, prerequisito indispensable para la emergencia de una nueva estructuración estable del sistema.

*Desvariar para crear

Crear o ser pionero es un acto fundamentalmente incoherente, implica salirse del camino marcado para explorar otras posibilidades.

*Actuar para comprender

La incoherencia vista como una etapa necesaria para la emancipación, la curiosidad y el descubrimiento es también consustancial a la educación. Por lo que debería tener un reflejo en la pedagogía.

En concreto, la pedagogía Freinet autoriza el desorden, y el espacio de incertidumbre así creado sitúa al alumnado en condición de avanzar. La incoherencia desencadena la acción.

*Dudar para innovar

En todo proceso de transformación son fundamentales la investigación y la innovación.

Aunque la coherencia teórica en la ciencia es muy importante, para que ésta avance es fundamental el escepticismo. Como escribió Khalil Gibran “la perplejidad es el principio del conocimiento”. Cuanto más se sabe más se duda, cuanto más se duda más se sabe. Se trata de un mecanismo de incoherencia completamente asumido.

Tanto en la investigación académica como en la investigación participativa, para que las innovaciones emerjan es necesaria la experimentación, la confrontación en los márgenes, el azar, la educación abierta, la inspiración, etc.

CONCLUSIÓN

Los sistemas incoherentes son menos frágiles gracias a su oscilación permanente. Esa estabilidad dinámica construye la robustez.

Lo que hace sociedad es una dinámica hacia la cohesión, pero no una coherencia como condición previa que, al contrario, puede generar exclusión. Declarar o imponer la coherencia previamente es arriesgarse a seguir la trayectoria mortífera de los arquetipos sistémicos. Construir la cohesión gracias a las heterogeneidades y a las contradicciones es crear una dinámica social robusta y duradera.

Elegir la coherencia en una sociedad dividida es responder al síntoma sin considerar las causas. Es más importante el camino que el objetivo.

Acaba el libro diciendo que en un mundo fluctuante, pensar que estabilidad y coherencia van de la mano es como amarrarse a un cohete lanzado sin posibilidad de redirección. Pensar la incoherencia como fuerza estabilizadora es abrir la puerta a otros caminos, más numerosos, más complejos y más imprevistos. Es aprovechar las tormentas que vienen para guiar nuestra trayectoria de sociedad, es, en definitiva, “cambiar el sistema”.